研修医の声「慶應病院での経験が、私を大きく成長させてくれた」

記事を読む

東京都

慶應義塾大学病院

~研修医として成長するための環境とサポート体制~

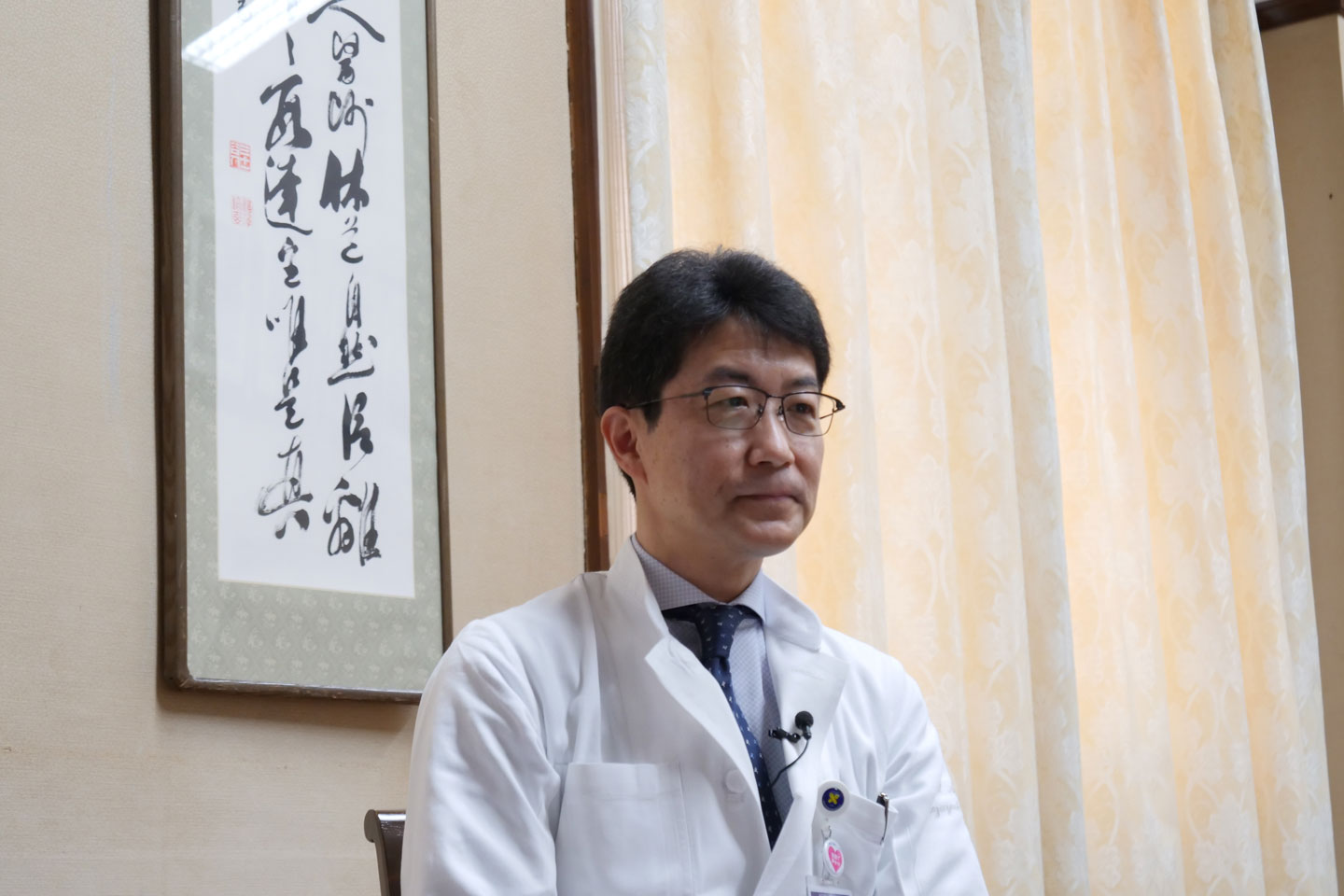

慶應義塾大学医学部・歯科口腔外科の臨床研修プログラムについて、角田和之先生にインタビューを行いました。プログラムの特徴や指導体制、研修医へのサポートについて詳しくお話を伺いました。

角田先生:このプログラムは、2年間の一貫型で、歯科と口腔外科をバランスよく学べるのが最大の特徴です。研修医は両部門で幅広い症例を経験しながら、高いレベルの臨床技術を身につけることができます。特に歯周病や口腔がん、口腔顔面痛、特殊補綴、口腔内科、矯正など、多様な専門外来も経験できるため、非常に充実した研修環境です。

角田先生:現在、厚労省認定の指導歯科医が12名、臨床経験5年以上の専修医が常に10名以上在籍しています。研修医は、歯科部門と口腔外科部門でローテーションしながら指導を受けます。

歯科部門では、マンツーマンで指導医がつきますが、口腔外科部門では指導医と中堅医師、研修医のチームを組んで患者さんを診療します。これにより、実際の臨床での判断力や対応力が養われます。

角田先生:はい、研修は2年間です。

また、研修内容には、外来診療だけでなく、入院患者の口腔ケアや、救急患者の対応も含まれます。これにより、さまざまな状況に対応できる臨床力を身につけることができます。

角田先生:当院では、口腔がんから歯科治療まで幅広い症例を扱っています。年間の受診患者数は延べ約4万人、1日あたり約150人が来院します。外来診療では、紹介患者や病棟に入院している患者の診療が中心ですが、特に医科との連携が重要で、術前ケアやがん患者の治療、口腔のサポートなども行っています。

角田先生:研修環境は非常に充実しています。

さらに、研修医専用の寮があり、病院内にはカフェやレストラン、コンビニもあり、生活面でのサポートも整っています。

角田先生:現在、当院には9名の研修医が在籍しており、出身大学も全国各地の私立・国公立大学からさまざまです。研修医の選考においては、やる気と元気を重視しており、どんなバックグラウンドを持っていても、積極的に学ぶ姿勢があれば歓迎しています。

また、研修医に対するサポート体制も非常に整っています。指導医や専門医が常にサポートし、疑問点や困りごとに対して迅速に対応できる環境が整っています。

角田先生:2年間の臨床研修が終了すると、ほとんどの研修医は4年間の専修医課程に進みます。その間、関連病院での出向を経験することが多いですが、自分の希望に応じて、口腔外科や歯科の専門性をさらに深めていくことができます。

また、希望者は大学院に進学し、研究部門でさらに深い学びを追求することも可能です。

角田先生:やはり一番大事なのは、社会人として、そして人間として成長することです。患者さんにとって、医師はただの治療者ではなく、信頼できるパートナーです。私たちは、研修医には患者中心の医療を実践できる歯科医師として成長してほしいと願っています。

角田先生:この研修プログラムの魅力は、何と言っても歯科と口腔外科の両方を学べる点です。両分野をまんべんなく学べることは、将来どんな症例にも対応できる力を養うために非常に重要です。研修医たちは、ここで学んだ経験を活かし、実際の臨床現場でも臆することなく多様な症例に対応できるようになります。実際、卒業した研修医からは、「慌てることなく、幅広い症例に対応できるようになった」という声が多く聞かれます。